本記事では、コールセンターにおけるカスハラ対策「電話を切る」という方法について考えます。

また、カスハラ対策とVOCを両立させるにはどうすれば良いか?についても、検証します。

※2025年4月1日、複数の都道府県で、「カスタマー・ハラスメント防止条例」が試行されました。

⇒ 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 (東京都例規集データベース)

カスハラ対策とVOC

昨今カスタマーサポート業界の大きな課題として、顧客の不当な要求や迷惑行為(カスタマーハラスメント ※以下:カスハラ)に対して、適切な対応を行ない、従業員を守る事が求められています。

またそれとは別に、サポート窓口の運用において、お客様の声(VOC=Voice Of Customer)を活かす事は非常に重要な要素となっています。

お客様の声はたとえ忙しくても歓迎します。

~アジャイル型のコールセンター運用(仮)の原則の一つ~

貴重なご意見を味方につけることによって、サービス品質を引き上げます。

これら「カスハラ対策」と「VOCを活かす」は、やり方を失敗すると両立が難しくなる領域であり、正しい理解が必要になります。

コールセンターにおけるカスハラ

「カスハラ」は上述した通り、顧客の不当な要求や迷惑行為です。

特にコールセンターでは、電話特有の環境から、顧客が強気になりカスハラ化しやすいです。

電話窓口相手だと強気になる理由

- 電話の後は会わないため、あとくされがない。

- 相手のリアクションがわからないため、傷つけている事に気付かない。

- サービスに不満がある被害者として連絡した。自分に非はないので強く言っても問題ない。

また、コールセンターでカスハラ被害が発生しやすい要因に、一つのルールが考えられます。

それは、「コールセンター側から電話を切ってはいけない」というルールです。

これは、特に日本ではマナーの一つとして挙げられ、多くのコールセンターが採用しています。

しかし、このルールに従って運用すると、不当な電話に対しても切電出来ません。

その結果、いつまでも応対を強いられることで、大きな負担となることがあります。

コールセンターのカスハラ対策

カスハラ対策の一案として、コールセンター側で「電話を切る権利」を持つ事が有効です。

「電話を切る権利」の効果

- クレームの長時間化によるカスハラ化を防げる。

- コミュニケーターは、「カスハラに対しては電話を切っても良い」という心の余裕を得る事が出来る。

- コールセンター側の権利を定義付ける事で、不必要にへりくだった意識を持ちにくくなる。

※丁寧に対応する意識が弱まる可能性もあります。

他にも、「宣言した上で通話音声を録音する。」「AIによる自動応答で対応する。」等、様々な方法が考えられます。

カスハラ対策とVOCの両立は難しい?

ここでテーマである「カスハラ対策とVOCの両立」について考えてみます。

これらの両立が難しくなる理由は、「クレーム」の取扱いがそれぞれに関わってくるからです。

クレームとVOC

ほとんどのお客様は、商品・サービスに不満を持っても何も言わないまま去っていきます。(※通称:サイレントクレーマー)

そんな中、一部のお客様は商品・サービスへの意見を問合せの中で伝えてくれます。

そしてこれらは、クレームとして挙がってくることが多いです。クレームは、対応するコールセンター目線では負担が大きいです。

しかし、貴重な意見(VOC)としてサービス改善に役立つ可能性を秘めています。実は多くの経営者はこういった意見を歓迎しています。

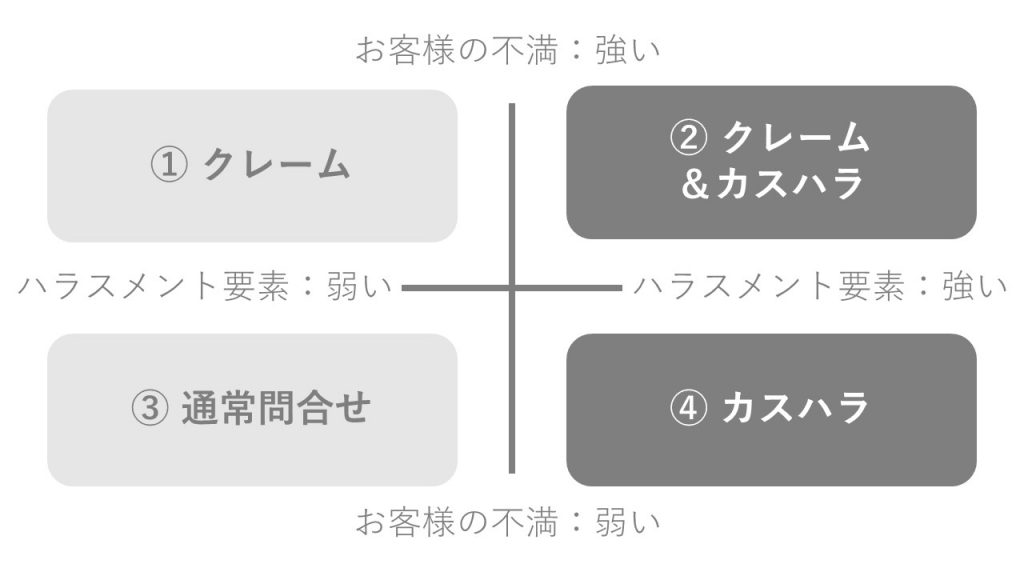

クレームとカスハラとVOC

クレームの温度感が高くなると、不当な要求や暴言等が生じカスハラ化する可能性が高まります。

そのためコミュニケーター目線では、「クレーム=カスハラ」と考えやすくなります。

仮に上述した「カスハラに対して電話を切る権利」を乱用すると、多くのクレームを拒否できるようになります。しかしそうすると、結果としてVOCが届きにくくなる弊害もありえます。

総じてカスハラ対策は、VOCを制限する可能性があり、これらは両立が難しいとも言えます。

それでは、どのようにすればカスハラ対策とVOCを両立できるのでしょうか?

カスハラ対策とVOCの両立方法

前提:クレームとカスハラは違う基準で考える

前項の通り、まずはクレームとカスハラは違うという事を認識する事が重要です。

①クレームと、②クレーム兼カスハラは違う

特にこれら2つを別のものとして、認識することが重要なポイントです。

そして、それぞれのケースで優先順位を変えて対応することを推奨します。

①クレームに対しては、丁寧な対応で問題解決を目指します。

その上で、重要なお客様の声を得て、今後のサービス改善に繋ぎましょう。

対して、「②カスハラでもあるクレーム」には、毅然とした対応をすべきです。

お客様の声以上に、従業員をカスハラから守るようサポートする事を優先すべきです。

このように、個別にルールを設定することをオススメします。

方法1:「電話を切る権利」を、管理者・SVに限定する

「電話を切る権利」は、管理者・SV(出来れば複数)が都度判断し、決断する方法がオススメです。

カスハラは定義が難しいため、判断基準を明確にすることが難しいです。

「●●という言葉が出たらカスハラ」、「声が大きく聞こえたらカスハラ」と定めても、人によって感じ方が異なり、結果がブレます。

そのため、コミュニケーターが各々で判断するのではなく、管理者・SVに限定し、定期的に管理者間で意識のすり合わせを行なう事で判断基準を統一すると良いです。

この方法なら、乱用も避けられるため、VOCを損ねる事もある程度抑えられるはずです。

またこの時、「クレームだから電話を切っても良い」と間違ってはいけません。

あくまでも、「カスハラだから電話を切っても良い」というルールと認識を徹底すべきです。

方法2:管理者・SVが積極的に対応交代する

カスハラ化する前にクレームを早期鎮静化させられれば、ある種の理想的な展開です。

ここでは筆者は「対応交代を積極的に行なう」という方法をオススメしたいです。

コールセンターでは、対応に苦慮した際、管理者・SVが対応を交代するケースがあります。

ところが、多くのコールセンターは、「可能な限り最初の担当者が対応する」という方針を持っています。そのため、対応交代迄には時間がかかってしまいます。

その結果、お客様の問題が解決されない状況が続き、クレームは悪化します。カスハラになってしまうことすらあります。

実は、クレーム対応のコツの一つとして、担当者を変えるという手法があります。

早めの対応交代は、クレームの長期化やカスハラ化を防げる可能性を持っているのです。

クレームを嫌がる管理者・SVも多いかもしれませんが、コミュニケーターの信頼にも繋がります。

積極的に対応交代をすると良いことがあるかもしれません。

カスハラ化しなければ、そのまま貴重なお客様の声を得る機会にもなりえます。

まとめ

今回はカスハラ対策とVOCの両立について検証しました。

カスハラは絶対にあってはいけないもので、対策は重要です。

コールセンターが事業に対して貢献できる大きなポイント「VOCの活用」もおざなりには出来ません。

今後のコールセンターでは、これらを両立する事を求められるでしょう。

今回挙げた方法以外にも実現する方法は数多くあります。

大前提としてカスハラ対策を重視しつつ、効果的な施策を試行錯誤し良い職場環境を作っていきたいです。

(追記)株式会社東京テレマーケティングのカスハラ対策指針

2024年12月20日、当社のカスタマーハラスメント対応に関する指針を発表しました。