コールセンターでは、スーパーバイザー(以降:SV)という役職があり、現場管理を担っています。

そして、コールセンターSVは時折1人体制となり、それが大きな負担となる時があります。

この記事では、「ひとりSV」体制の課題とその対策について詳しく解説します。

さあ、「ひとりSV」を救う準備は出来ていますか?

目次

ひとりSV体制の問題点

ひとりSVの負担要因

それでは、ひとりSV体制の課題は何でしょうか?

マニュアルにない判断

まず、コールセンターSVの重要な仕事の一つはエスカレーション対応です。

※エスカレーションとは、電話応対者(以降:コミュニケーター)から相談・依頼を受けることです。

もちろん、コミュニケーターもマニュアルで分かるものは回答します。

そのため、SVへの相談は、マニュアルに記載されていない問題への対応判断が多くなります。

これを毎回自分で判断するのは、負担になっていきます。

相談できる人がいない

次に、ひとりSVは、相談できる人がいないというのも問題です。

前項の「マニュアルにない判断」は、SVが複数居る時でも通常業務として行ないます。

しかし、その上でひとりSVは、1人で決断することを強いられます。

これは、一定のストレスと孤立感を強め、大きな負担となります。

責任を持たなくてはならない

最後に、ひとりSVは、これらの判断を自分の責任で遂行するという負担があります。

相談できる人がいないというのは、案内に責任を取ってくれる人が他にいないとも言えます。

その結果、全ての決定に対して責任を負わなければならないため、精神的なプレッシャーが増します。

マニュアルにない難しい判断をし、相談できる人もいない。

しかも、その責任を持たなくてはならないとなると、SVの負担は計り知れません。

ひとりSVが起こる原因

そもそも、なぜコールセンターSVの1人体制は起こるのでしょうか?

窓口を細分化しすぎる

コールセンターでは、問合せ内容毎に電話番号を分け、窓口自体を細分化することがあります。

これにより、各担当者は自身が担当する窓口の案内に特化することが出来ます。

その結果、研修の早期独り立ちや対応品質向上、スムーズな業務定着による離職率の低下も期待できます。

窓口の細分化例

- 新規申込用の受付窓口

- 既存顧客の手続き用の窓口

- 料金に関する問合せ窓口

しかし、窓口の細分化は、1つのチームの人数が減るという現象を生みます。

各チームのSV数も減ることになり、必然とコールセンターSVが1人の体制も生まれてきます。

少人数による夜間窓口

もう一つ、SVが1人の体制になりやすいのが、夜間窓口です。

ある一部の窓口を除き、夜間窓口の入電件数は非常に少なくなります。

そのため、受電体制も最低限の人数配置となります。当然、その中でSVも最低限の1人体制となりやすくなります。

ひとりSV体制の対策方法

さて、それでは、ひとりSV体制の対策方法を考えていきましょう。

進化するマニュアル「KCS」

まず、コールセンターSVを悩ませるエスカレーションを対処しましょう。

上述したように、エスカレーションは、マニュアルで回答出来ない時に生じます。

それならば、マニュアルだけで解決できれば、エスカレーションが減り、SVの負担は減ります。

こんなことを書くと、「それが出来れば苦労はしない」という声が聞こえてきそうです。

しかし、マニュアルを改善し解決率を上げる方法はあります。その一つとして、KCSをオススメします。

簡単に言うと、問合せのたびにマニュアルを更新するという手法です。

⇒ KCS(ナレッジ・センター・サービス)解説 / HDI-Japan

SSV配属

次にオススメする方法は、SSV(サブスーパーバイザー)を配属することです。

ひとりSVの負担の中に、誰にも相談できないという点がありました。それならば、SVのサポート役を決めれば良いのです。

コールセンターでは、仮にSVが1人の状況でも、他にもコミュニケーターが居るはずです。

その中から、勤務状況や経験を踏まえ、相談者を決めましょう。恒常的でも良いですし、毎日担当者が代わっても構いません。

要は、コールセンターSVが相談可能で、その背中を押せる人を作ることが大切です。

そうすることで、SVの負担は大きく減っていきます。

責任の所在

もう一つ、オススメの方法は、責任の所在の明文化です。

コールセンター長には社内外の仕事も多く、現場はSVに任せられることが多くなります。

その結果、SVは自分達が責任を持って対応しようと、必要以上に気負うことになりやすいです。

もちろん、責任を持って働くのは素晴らしいことです。

しかし、必要以上に気負ってしまい、負担になるのは思わしくありません。

パフォーマンスを発揮しつつ、過度な負担にならないようなフォローが大切です。

SVへ過度な負担を感じさせない方法

- まずは、業務・担当毎に責任の所在を決定する。

- それを、明文化し全員が閲覧できるところで掲示・展開する。

- 重大なトラブルのフォローは、最終的にはセンター長や管理職の人が責任を持って対応する。

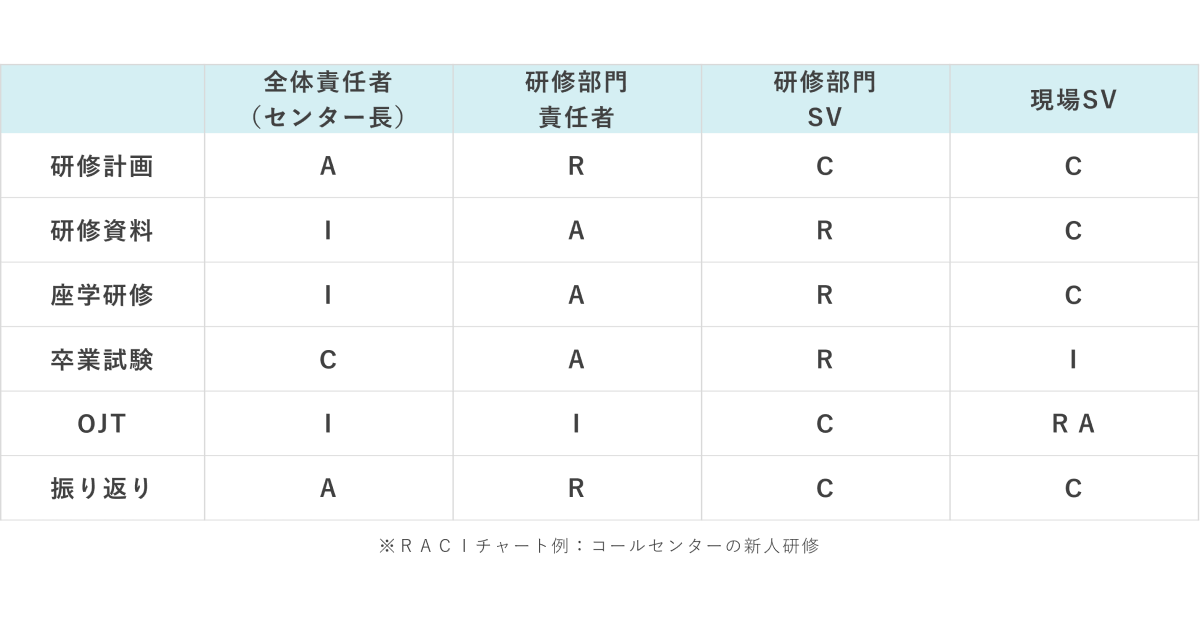

責任の所在を明文化する管理方法としては、RACIチャートがオススメです。

映画やドラマで、いざという時に責任持って守ってくれる上司って格好良いよね

外部委託

さらに、外部委託という選択肢も検討してみましょう。

上述したように、細分化された窓口や時間外窓口は小規模チームでの運用を強いられます。

そして、自社運用では、コールセンターSVの1人体制は避けられません。

そんな時、一部の業務をアウトソーサーに委託することで、一気に解決します。

少人数運用で、SVに負担が大きな業務は、委託という形でも良いかもしれません。

対策で得られる効果

ここまで、ひとりSV体制の課題と対策を挙げてきました。

それでは、これらの対策でどのような効果が期待できるかも検証してみましょう。

従業員満足度の向上

まず一つ目は、従業員満足度の向上です。

当然ですが、SVの負担が減る事で、SV自身の満足度は上がります。

それだけではなく、SVが余裕を持つことで、コミュニケーターへのフォローが充実します。

さらに、SSVを配属させることで、更に充実したフォローになります。

結果として、チーム全体の満足度が向上、離職率低下と安定運用が期待できます。

窓口品質の向上

ひとりSV体制への対策は、窓口品質の向上も期待できます。

SVからコミュニケーターへのフォローが充実するため、当然研修も進みます。

そのおかげで、スキルの高い電話対応が期待できるようになります。

また、KCSを用いたマニュアル整備を進めることで、一次解決率も上がります。

一次解決率が上がることで窓口品質は向上し、お客様の満足度向上も期待できます。

まとめ

1人体制のコールセンターSVを救うためには、適切な対策を講じることが不可欠です。

今回例に挙げた、進化するマニュアルの導入やSSVの配属、外部委託の利用など、様々な方法を検討し、SVの負担を軽減することで、窓口の品質も向上します。

SVの負担を軽減するための具体的な方法を実践し、コールセンターの運営をより効率的に行いましょう。

この記事が、コールセンター長やSVの皆様にとって有益な情報となり、一人SV体制の改善に役立つことを願っています。